「日本昔話」を使った書籍の出版

「日本昔話」を使った

書籍の出版

子どもの生きる力を開花させる

鉢の木へ、ようこそ!

能の演目である『鉢の木』。

この題材をテーマに子育てや生き方など禅寺の和尚さまたちとの対談集!

「逆境を乗り越えるヒントがここにある」

「便利に息苦しさを感じている人たちに贈る」

「不安を理解し、不安を活かす指南書」

この題材をテーマに子育てや生き方など禅寺の和尚さまたちとの対談集!

「逆境を乗り越えるヒントがここにある」

「便利に息苦しさを感じている人たちに贈る」

「不安を理解し、不安を活かす指南書」

知的くすぐり 感冴えて

禅僧が日本昔話をひっくり返してみた!?

感性教育の手本は禅にあり!!

子どもたちとの対話がひろがる、新しい発見と驚きの感性教育の手引き

感性教育の手本は禅にあり!!

子どもたちとの対話がひろがる、新しい発見と驚きの感性教育の手引き

感性教育の大切さには、だれもが気づいているでしょう。しかし「ではどうすれば?」の地点で手も足も頭も出なくなっているのではないでしょうか。そんな大人たちに向けて本書は作られました。本書を使って子どもたちと対話をしてみてください。(「はじめに」より)

一寸法師先生!出番です

日本昔ばなしと仏教者との対話シリーズの第一巻。

日本昔話は、宗教と道徳を学ぶ格好の素材である。

しかも、学校では宗教の時間は忌避され、道徳の授業は的外れなものになっている。

このような状況だからこそ、日本昔話を小学校教育に活用することは大事だろう。

日本昔話を使った教育ルネッサンスを開始する。

この活動は、地域とお寺が一体となるものである。そして、各地域にゆかりのある日本昔話を看板とする。

第一弾は京都市内の和尚たちと共に、『一寸法師』を素材として六つの道徳について子供達に手ほどきする。

日本昔話は、宗教と道徳を学ぶ格好の素材である。

しかも、学校では宗教の時間は忌避され、道徳の授業は的外れなものになっている。

このような状況だからこそ、日本昔話を小学校教育に活用することは大事だろう。

日本昔話を使った教育ルネッサンスを開始する。

この活動は、地域とお寺が一体となるものである。そして、各地域にゆかりのある日本昔話を看板とする。

第一弾は京都市内の和尚たちと共に、『一寸法師』を素材として六つの道徳について子供達に手ほどきする。

日本昔話で学ぶ心のあり方

「金太郎」「笠地蔵」「カチカチ山」「わらしべ長者」「分福茶釜」「花咲か爺さん」

日本昔話を代表する六つの物語から、こどもたちに伝えたい六つの心を、六人の禅僧と哲学者がお伝えします。

小難しい話は一切なし。

禅僧たちのエピソードで心和むことでしょう。あるいは、心のしこりがとれることでしょう。

学校では成績評価され、学校外では習い事に大忙しのこどもたち。でも、こどもたちにとっても大切なのは、「心」ですよね。

禅僧たちは命に触れています。命に育まれる生まれる心には、「成功」とか「評価」など無縁です。

禅僧たちも人間です。容姿に違いがあるのと同じように、心のありようにも、六人の禅僧それぞれの違いがあります。激励する禅僧もいます。しっかりと手を握ることも、そっと背中を押すことも。一緒に泣いて、一緒に笑うことも。

禅僧たちの話を通してあなたの心の様々な襞を感じてください。

実際にお話を聞きに行きたいと思う禅僧に会えるかもしれません。

日本昔話を代表する六つの物語から、こどもたちに伝えたい六つの心を、六人の禅僧と哲学者がお伝えします。

小難しい話は一切なし。

禅僧たちのエピソードで心和むことでしょう。あるいは、心のしこりがとれることでしょう。

学校では成績評価され、学校外では習い事に大忙しのこどもたち。でも、こどもたちにとっても大切なのは、「心」ですよね。

禅僧たちは命に触れています。命に育まれる生まれる心には、「成功」とか「評価」など無縁です。

禅僧たちも人間です。容姿に違いがあるのと同じように、心のありようにも、六人の禅僧それぞれの違いがあります。激励する禅僧もいます。しっかりと手を握ることも、そっと背中を押すことも。一緒に泣いて、一緒に笑うことも。

禅僧たちの話を通してあなたの心の様々な襞を感じてください。

実際にお話を聞きに行きたいと思う禅僧に会えるかもしれません。

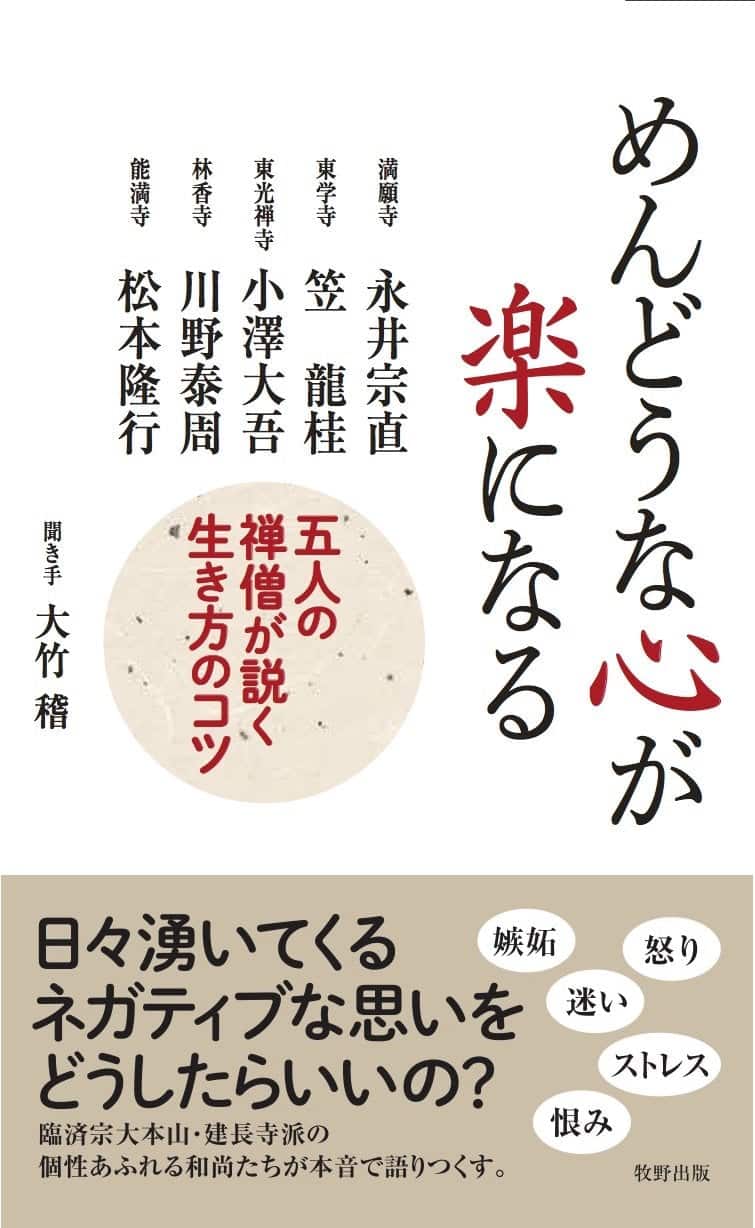

めんどうな心が楽になる

「嫉妬」「怒り」「迷い」「ストレス」「恨み」

今も昔も変わらず人の心に巣食う、ネガティブな感情。

名刹・建長寺派の個性あふれる五人の和尚たちが、

大竹稽氏(思想家・文筆家)を聞き手に、それらの

感情の正体を説き明かし、苦しみを手放して心が楽になる

生き方を自らの経験を交えて本音で語ります。

今も昔も変わらず人の心に巣食う、ネガティブな感情。

名刹・建長寺派の個性あふれる五人の和尚たちが、

大竹稽氏(思想家・文筆家)を聞き手に、それらの

感情の正体を説き明かし、苦しみを手放して心が楽になる

生き方を自らの経験を交えて本音で語ります。

□心というのは、すき間があると悪いものが入ってくる

□思い切って与えることで嫉妬はなくなる

□怒りを感じたときは、「ありがとう!」と言ってしまう癖をつける

□迷っている自分を温かく見守ってくれる、もう一人の自分を信じる

□ストレスを軽減するのではなく、ストレスによる疲労を軽減することが大事

□誰かを恨んでいるとき、じつは自分すらも恨んでいる

本書を読めば「怒りや恨みとは無縁で、迷いもない聖人君子」という

和尚さんのイメージが大きく変わるのと同時に、ネガティブな感情との

上手な付き合い方が分かります。

感情のコントロールができず悩んでいる人、今辛くてたまらない人、

より良く生きたいと願うすべての人にとって、ヒントになる言葉が満載の一冊です。